[資訊] 尼亞石洞的採燕人

原文:http://sarawakriver.blogspot.com/2010/03/niah-cave.html

早期人類的聚落及活動

在1957年,尼亞石洞發掘出東南亞最古老的現代人頭顱,評估是史前4萬年前的頭顱骨。

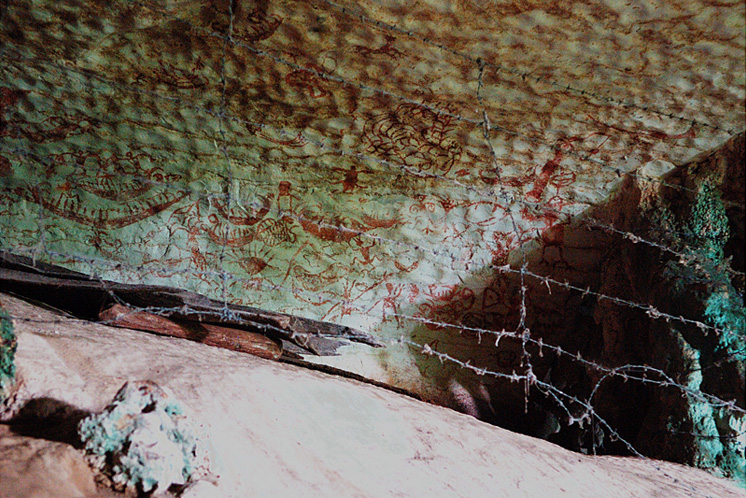

在臨近的 Kain Hitam 洞穴(一般稱為 painted cave)也發現了赤紅色的精緻壁畫及紫壇

木製的船葬,推估是史前1000~2000年。這些古老的遺址讓尼亞石洞成為重要的考古場所

。

圖:http://farm1.static.flickr.com/214/456606722_2eebab2868_o.jpg

Painted cave

壁畫是由特殊的赤紅色物質所彩繪,畫中的人物有著纖細的肢體,圍繞著有高蹺的船頭及

船尾的船,那模樣看似就是在跳舞似的。

在其他地方所找到的壁畫,一般所用顏料的材質是赤鐵石(hematite),赤鐵石和石灰石作

用所產生的色澤。最近的研究 (Pyatt, 2005) 指出尼亞石洞的壁畫紅外線光譜和紫壇木

的汁液所散發出的紅外線光譜相近。因此,尼亞石洞的壁畫所用的顏料很可能是印度紫壇

木(Pterocarpus indicus Willd.)。

尼亞石洞因為考古而著名,尼亞石洞內開採的燕窩也是尼亞石洞聲名遠揚的原因,當地人

一般都會稱她尼亞燕洞。在200年前(19世紀),本南人發現及開發了尼亞石洞的燕窩(之後

簡稱尼亞燕洞)。那時期的的採燕人,從較遠地區來的就在緊鄰燕洞的山洞內以塩木

(Kayu Belian)搭建成睡覺休息的處所,他們在採收季節就這樣住在這山洞內。那時期,

燕窩交易就在這山洞內進行,一度以競價方式進行交易,後來這洞穴就稱為 traders'

cave。現在的 traders' cave 只剩下塩木的支架而已。

近代,除了採燕人在這山洞活動以外,燕洞鳥糞的收集人也是燕洞的一份子。這些都是讓

這一區的聚落興旺發展起來的主因。

圖:http://farm3.static.flickr.com/2756/4438922150_31f8f3588b_o.jpg

早期採燕人的塩木房子支架遺址

Trader caves' 早已荒廢許久,只是採燕人在尼亞燕洞的活動還在持續進行中。

燕洞中的經濟活動

圖:http://farm3.static.flickr.com/2762/4438905406_e9f3535527_o.jpg

從天而降的塩木攀爬支柱,由單獨一根的塩木攀爬支柱爬上頂端,上方有小平檯可以移動

。

尼亞燕洞的石洞非常的高,山洞裡面的光線暈暗,高不見頂,低洼的地方則深不見底。山

洞口就可以看到從洞頂懸掛著一根根的塩木攀爬支柱,很多都因接到地上的那一端損壞而

懸在半空中,普遍上都是距離地面30~50公尺高。。這些塩木攀爬支柱據稱至少已有150年

之久,而且近100年來不曾立過新的攀爬支柱,採燕人也都搞不清楚古人是怎麼將這些木

頭固定在山洞頂端。

在布洛克政府官轄下,燕洞被分成不同的洞穴,開發洞穴的主人具有燕窩的開發所有權。

山洞的一個角落就可能是某個人所有,所以一個燕洞就可能是100多人所有。燕洞的經營

所有權也像土地的地皮那樣可以進行買賣易主。一般採燕人都是以契作的模式在進行,也

就是採下的燕窩一定要賣給燕洞主人,價格則稍低一些(2010年古晉的燕窩收購市價是

RM2,000 左右,尼亞燕洞的契作收購價則是RM1,200)。產量則是以燕洞的狀況而定。我問

過3組不同的人,產量的回答分別是:第一組是一人作業,一整晚250g;第二組是二人作

業,3小時3KG;第三組是6人作業,8小時4KG。採燕人並不是每天都可以工作,而是要週

期性的進行採燕活動,每隔40天採一次,每年的4月到8月份禁採以讓燕子繁殖下一代。除

了採燕人,還有守燕人在山洞內活動。守燕人就是得看管燕洞,避免被盗燕。守燕人是得

24小時都在山洞內生活,有輪班機制。收入只有在採燕季節時才有,養燕季節則是無薪,

採收季節的薪俸約是 RM4,000。

燕洞採燕產業的沿革

圖:http://farm5.static.flickr.com/4026/4438919154_8aa907da6a_o.jpg

採燕人透過單支的大竹竿爬上掛在洞壁頂部的支架採燕

燕洞一開始是由本南人所開發及建立,他們就是政府認可的開發所有權人。那時期,燕洞

有著不少的禁忌,如不可以在燕洞內大聲呼叫以免干擾山洞內的精靈而招來不幸。只是在

90年代燕窩價格一路攀升,從早期的 一公手 RM10~50 元 到 RM500 元。近20年,燕窩的

產地價一直維持在一公斤 RM1000~2000之間。燕窩具有高經濟價值則為燕洞的生態帶來巨

大的改變,高利潤帶來的盗燕人和政府管理不當而使布洛克時期建立的採燕傳統也跟著崩

潰。在80年代之前,採燕人都尊守一年只採收2次,每年的6月和12月,連續2個月的採燕

傳統;如此,燕子就是一年有2季的繁殖期。只是進入了90年代,政府一度完全禁止採燕

,這是終結布洛克政府所建立的永續經營採燕的起始點。燕窩價格高,禁採而又無法有效

防止盗燕的情形,則讓本南人燕洞主人選擇將燕洞出租。在禁令解除之後,燕洞採燕活動

已經變成複雜經濟行為,燕洞主人多數將燕洞出租。承租的可能是收購商或是採燕人,如

果是收購商的話,則會找採燕人做契作協定。採燕的階層因此有著很大的改變,直接面對

燕洞的人不再是燕洞主人,而是來"採金"的工人及承租人。所以,以前洞內的傳統已沒有

人會提起。為了追求高利潤,一年只開採2季的傳統也廢除了。為了防範盗燕人及禁忌不

再,也讓採燕人和守燕人開始住進燕洞裡面。那一段時期,是段毫無節制的開採時期。當

時進燕洞參觀的人,還經常可以看到燕洞居民將還未成熟的小燕子串起來烤 Sateh (馬來

語,意即烤肉串)。

尼亞燕洞的燕子族群已減少是很明顯的。早期,尼亞燕洞的燕子粗估是百來萬隻,年產量

約18噸,約占砂拉越總產量的9成。根據當地居民稱,20年前進燕洞都要頭戴塑膠袋以免

被掉落的鳥糞或是鳥蛋打到,現今這情形已沒有這麼嚴重了,而且燕子的叫聲也明顯沒有

那麼的吵。近10~20年,燕子的數量已銳減到數十萬。目前,諸如殺雞取卵的情形已改善

,而且現在每年都會有4個月的停工養燕季(4月到8月)。

燕洞內的採燕活動及其居民的生活

圖:http://farm5.static.flickr.com/4007/4438130819_4004551949_o.jpg

守燕人在 camp 閒聊

右邊的那一位是 Jamil,這個 camp 就是他休息和睡覺的地方。

左圖:http://farm3.static.flickr.com/2804/4438135503_7d4d882b76_o.jpg

正在爬上塩木攀爬支柱,有打閃燈和沒打閃燈的對比照片

尼亞燕洞以此維生的採燕人及守燕人略有30人左右。目前,燕洞內約蓋有8間臨時的小房

子。小房間內桌椅、煤油爐、床等都俱備,只是燕洞內漆黑一片,守燕人就這樣24小時居

住在這裡。洗澡的用水就是以收集的雨水或是洞附近的小河,夜裡點亮空間的是煤油燈。

尼亞燕洞已形成一小聚落,採燕人和守燕人常期居住、生活在山洞裡面。燕窩在採收季節

時,每次採收後要間隔40天讓燕子新筑出夠大的巢。所以,在燕窩重建期間,只有負責守

燕的人留守在燕洞內。

圖:http://farm5.static.flickr.com/4066/4438897762_ab71169db8_o.jpg

Bonasan

我進去燕洞時,Bonasan 剛好從燕洞頂 端下來,他坐在板凳抽煙休息的模樣似乎還在喘

氣似的。Bonasan 30歲以前曾在新加坡、古晉、詩巫等地工作過,後來於 1987年回到

Niah 從事採燕工作。

圖:http://farm3.static.flickr.com/2733/4438898310_459cf454de_o.jpg

Bonasan 喜歡在晚上作業,而且一待就是10小時左右。他手上拿的是他一整晚的戰果,只

有250g。他所在的角落剛好是狀況很差的燕洞情形。

圖:http://farm3.static.flickr.com/2583/4438901030_c11998a33d_o.jpg

Bonasan 和他的 camp。

圖:http://farm5.static.flickr.com/4047/4438123305_a8aa3230f0_o.jpg

需要團隊合作的移動式攀爬支柱

6人合作,4人拉繩子平衡,2人負責抬動大竹竿。立好的大竹竿,可以站在頂端採燕窩或

是和半空中的攀抓支柱連接。

圖:http://farm5.static.flickr.com/4020/4438917248_4e3c3bdcbe_o.jpg

站在移動式攀爬支柱頂端在採燕窩

圖:http://farm3.static.flickr.com/2715/4438139117_911da1110f_o.jpg

Sirai 和他的團員正在用中餐

圖:http://farm5.static.flickr.com/4063/4438909838_8e35da4893.jpg

Sirai 團隊採到的燕窩,計有3KG。Sirai 說收成沒有很好,懷疑有人來盗採過才會這麼

少。

圖:http://farm3.static.flickr.com/2695/4462377931_fb8cbb1737_o.jpg

Sirai 和他的團員合照,正中間那一位就是 Sirai。

我在五年前來過尼亞燕洞,那一次是和親戚一同前來,沒有太深刻的印象。這一次則是自

己去,也不是預定行程,而是臨時前往。我在這邊看到的光景真的是非常的震撼,我被在

這邊生活的採燕人所感動了。我覺得這些場景,感受最深刻的是採燕人對生命的態度。他

們必須要在高空工作,他們所表現出來的不單單只是藝高人膽大,而是追求生命出口的能

量的綻放。我在台灣生活的這幾年,看到的是這邊的人不論在多困難的環境下都可以找到

生存的空間及辦法。每年冬季,在宜蘭東港的人們不畏寒冬在深夜中穿著簡陋的蛙服就這

樣下海,在沿岸打撈鰻魚苗。如此對待生命的態度,實在可敬。我一度以為在馬來西亞看

不到如此動人的場景。我就在尼亞燕洞採燕人的身上找到了我的解答,他們生活在燕洞的

情境讓人動容。

前面已提到尼亞石洞在考古上的重要性,這情形就讓靠這裡生活的人會和外界有所衝突。

在葉金來當砂州的疾遊部長時,曾經將燕洞內的行人步道裝置照明設備。只是這些設備沒

多久都被不知名人物給破壞了。外人看到如此情形,多半會認定破壞行為是非常的不妥當

及野蠻。即使目前燕子看起來是怎麼赶都赶不走的態度,只是燕子不喜好太明亮的環境,

裝設照明設備有可能讓這邊的燕子另覓他處生活。這很有可能是當地靠採燕養家活口的居

民將這設備破壞,站在他們的立場設想,倒也是不得已的行為。而且,會造成如此的結果

只能說國家公園方面單方面野蠻的設置照明設備,而沒有找居民進行討論。

圖:http://farm5.static.flickr.com/4068/4438142949_3f2370183a.jpg

現代人的壁畫

在最近則爆出了尼亞石洞被塗鴉的新聞。燕洞內除了簽下到此一遊的不適當塗鴉之外,洞

內還有著許多幅畫得很用心的壁畫。這是 Bonasan 的友人來訪時所留下的作品。採燕人

是在這石洞內生活,壁畫只是這個時代的一個見證,見證生活在這石洞內的人的藝術行為

。

交通資訊:

http://sarawakriver.blogspot.com/2010/03/transportation-info-of-niah.html

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

◆ From: 140.109.55.234

※ 編輯: Poslaju 來自: 140.109.55.234 (03/30 15:47)

推

03/30 23:10, , 1F

03/30 23:10, 1F

→

03/30 23:10, , 2F

03/30 23:10, 2F

推

03/30 23:41, , 3F

03/30 23:41, 3F

→

03/30 23:41, , 4F

03/30 23:41, 4F

推

03/31 00:27, , 5F

03/31 00:27, 5F